●熱伝導解析アプリのご紹介

相模計算工房では以下の3つの熱伝導解析アプリが用意されています。 試用版をダウンロード、インストールすることで熱伝導解析を効率よく学習できます。

(モデル作成、境界条件の設定などが出来ます。但し、計算実行は出来ません。)

1)簡単熱伝導_5層構造(三重窓のイメージ、1次元)での熱伝導解析。

熱の伝わる方向がx方向だけというシンプルなもの。ただし、非定常解析も出来る優れもの。

2)2D熱伝導_2次元の熱伝導解析。

熱の伝わる方向がx,y方向の2次元。非定常解析や、材料の温度依存性、境界条件の時間依存性も設定可能。

3)3D熱伝導_3次元の熱伝導解析。

3次元なので、奥行き方向の温度分布が一様でない場合に必要となるアプリです。ただ、空間のリアル感があり、分かり易く作業出来るので本来2次元の問題でもお勧めです。

試用版のダウンロード、価格など、詳しくは相模計算工房でご覧下さい。

(試用版インストール、お支払い後にメール送付された変換プログラムを実行することで製品化します。)

〇動作環境:Win7以降。尚、Win10,11ではvb6ランタイムが必要なので、アプリと同様にインストールします。

ここでは、2次元の熱伝導解析アプリ「2D熱伝導」を前提に熱伝導解析の用語を説明しています。

熱伝導解析とは

定常、非定常解析とは

平面モデルとは

軸対称モデルとは

板厚について

発熱について

熱伝達について

熱放射について

強制温度について

初期温度について

要素分割について

アスペクト比と近似精度

対称モデルと熱量

解析時間の設定

ステップ解析について

発熱、境界条件の時間依存について

固定部からの熱移動について

ヒートシンクの使い方

数値解析の使い方

数値解析アプリのご紹介

●熱伝導解析とは

熱量、初期温度、物性(熱伝導率、比熱、比重など)、境界条件などを設定し、数値解析により

温度分布を求めるものです。数値解析手法は有限要素法を用いています。

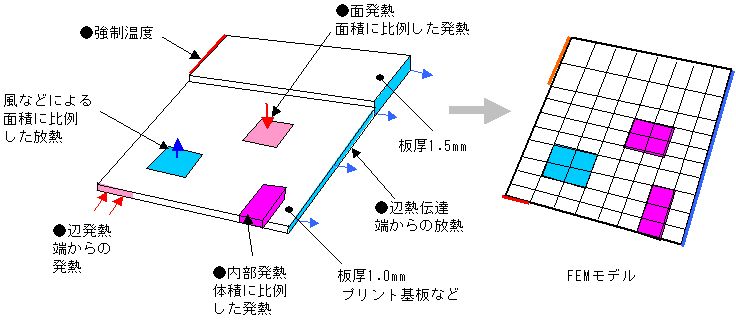

図1.1に平面モデルを例にしたイメージを示します。解析対象は2次元的な物体で、図1.1には、

薄板の場合を示します。

右図はFEMモデルを示し、2次元モデルなので、板の厚みは形状としては表現しないで、物性

データとして認識します。

温度、熱量は共にスカラーであり、ベクトルではないので、方向は持っていません。ですから、

図1.1中の矢印は、高温から低温に熱が移動するというイメージを示したものです。

図1.1 熱伝導解析とは

*******************************************************************

●定常、非定常解析とは

- 定常解析

時間が十分経過した後の、温度が時間変化しない状態での温度分布を求めるもの。 解析は1回で済むので結果が早く求められる。

- 非定常解析

時間ゼロから開始し、温度が時間変化している状態での温度分布を求めるもの。 時間を細かく区切り、その都度、解析を繰り返すので、定常解析の数倍から数十倍時間が かかる。

*******************************************************************

●平面モデルとは

平面モデルの定義は、「厚み方向の温度は均一とする」ということで、厳密にはそういうことは

無いのでしょうが、薄板では、ほぼそういうことになっていることが多いので、平面モデルで解析

しても誤差は少ないとしているのです、

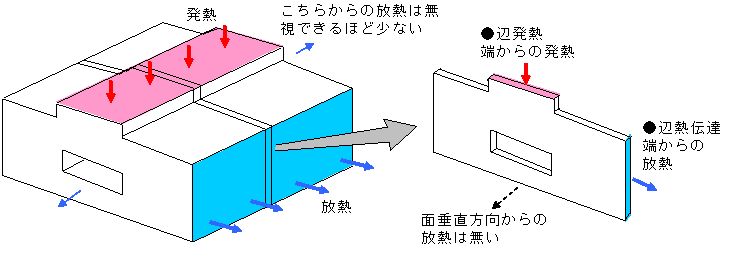

そういう意味では、図2.1のような場合、中央付近の断面では、どの断面でも同じような温度分布

をしていますから、平面モデルが成立しますので、中央付近は平面モデルで解析可能です。

前後面(穴のある面)付近については、この面が断熱であれば、中央付近と同じ取り扱いとなりますが、

そうでなければ、3次元解析となります。

図2.1 平面モデルのもう1つのタイプ

*******************************************************************

●軸対称モデルとは

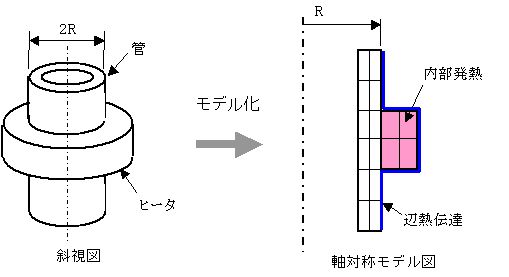

円周方向に温度均一になるとみなせる場合、軸対称モデルで解析可能となります。

そのイメージを図2.2に示します。「円周方向に温度均一」になる要件は、すべてが軸対称に

なっていることといえます。すべてとは、下記の通り。

尚、軸対称モデルでは、面に関する発熱、放熱はありません。

・形状

・発熱

・境界条件(熱伝達、熱放射、強制温度)

図2.2 軸対称モデルとは

*******************************************************************

●板厚について

平面モデルの場合、板厚を決める必要があります。図1.1の薄板の場合、板厚の定義は容易

ですが、図2.1の断面切り出しの場合は、都合のよい値を使うことになります。1mmに決めておく

のもいいでしょう。

板厚は板厚方向の温度分布計算のためではなく、単に、熱容量を計算するために用いられます。

尚、軸対称モデルでは板厚はありません。熱容量は半径から計算されます。

●発熱について

節点に設定するものを点発熱、面の端に設定するものを辺発熱、面に設定するものを面発熱と

いいます。また、体積に設定するものを内部発熱といいます。点発熱は節点、他の3つは要素単位

に設定します。

辺、面発熱は面積に比例したもの、内部発熱は体積に比例したものです。従って、

辺発熱と内部発熱が板厚に左右される量となります。

面発熱の場合、裏と表の区別はありませんので、仮に、薄板の裏と表の両方から加熱される

場合は、裏と表の合計を与えることになります。辺、面、内部発熱のイメージについては図1.1を

参照して下さい。

尚、発熱量にマイナスを付けると、吸熱となります。

軸対称の場合、辺発熱を設定すると、全周にリング状に加熱されます。尚、面発熱はありません。

●熱伝達について

熱伝達とは、主として固体と気体間の熱移動の簡易的な表現法であり、熱量Qは、

Q=hA(T-Ta)----(1)

で表現されます。ここに、

h:熱伝達率

A:表面積

T:固体温度、Ta:気体温度

面の端に設定するものを辺熱伝達、面に設定するものを面熱伝達といいます。イメージに

ついては、図1.1を参照して下さい。

熱伝達率については文献に計算式が記載されていますが、厄介なのは自然対流での熱伝達率は周囲気温との温度差が関係

するので、設定場所の温度を予想して熱伝達率を求めることになります。それで一度計算を実行して温度分布を求めます。

設定場所の温度が予想値と大きくずれた場合は得られた温度を元に新たな熱伝達率を求め、2回目の

計算実行にて新たな温度分布を求めます。これは一度補正した結果なので先ほどの差は無視できるほどに

小さくなっています。(端的に表現すれば、自然対流での熱伝達を含む場合、予想が的確であれば1度の計算実行で済みますが、

そうでなければ計算実行は2回必要)

強制対流の場合、熱伝達率を求める式に周囲気温との温度差は入らないので、このようなことは無く、計算実行は1度で済みます。

●熱放射について

熱放射とは、赤外線による周囲への熱移動の簡易的な表現法であり、熱量Qは、

Q=CAσ(T^4-Ta^4)----(2)

で表されます。ここに、

C:熱放射率(黒体を1としたもの)

A:表面積

σ:シュテファン=ボルツマン定数 5.670374419×10E-8 W/(m2・K4)

T:固体の絶対温度、Ta:周囲絶対温度

(2)式での温度は絶対温度ですが、プログラム上では摂氏で入力します。

面の端に設定するものを辺熱放射、面に設定するものを面熱放射といいます。

〇要素間熱放射:ある要素の辺と別の要素の辺間で放射熱のやり取りを行うもの。

温度が高い方から低い方に放射熱が移ります。

熱放射を含む熱伝導解析では、熱量が温度の関数になるので1回の計算では済まず、結果として得られた温度から求めた放射熱量

を新たな入力条件として2回目の温度を求めます。1つ前の温度と今回の温度との差が十分小さくなるまで収束計算を自動で行います。

従って、放射を含む定常解析では含まない場合の10倍ほど計算時間が掛かります。

●強制温度について

節点単位に温度を指定するもので、具体的なイメージとしては、まさに温度一定な固体と

接している場合、あるいは温度一定ではないが、巨大な熱容量を有した固体と接している場合

が該当します。

●初期温度について

非定常解析の際、モデルの初期温度を設定する。(定常解析では、時間が十分経過後の

温度分布なので、初期温度は関係なくなる。)

初期温度の指定法は、下記の2通りがあります。

・一様な温度とする

・他の解析結果を初期温度にする

節点、要素データが同じモデル間であること。

解析条件が途中で変化する場合は、この「他の解析結果を初期温度にする」

機能を使うことで、何ステップでも解析可能となります。

●要素分割について

このプログラムでは2次要素を用いているので、1つの要素で放物線の温度分布が

表現可能です。従って、1つの要素内で温度分布の変曲点が1つ以下であれば、その

要素分割はおおよそ満足すべきものです。

要素分割について、厳密に対処するには、経験により、粗いの要素分割をまず行い、

その結果を見て、その1.5倍ほど細かく分割して2回目の解析を行う。さらに、1.5倍ほど

細かく分割して3回目の解析を行い、3つの結果から、その結果の収束値を求めるという

方法があります。

●アスペクト比について

アスペクト比とは要素形状に関し、その縦横比のことです。アスペクト比が1から離れて

いくに従って、解析精度が劣化する傾向がありますが、この劣化は、あくまで、そのような

細長い要素が孤立して存在し、まわりの温度計算誤差のような極くささいなことが原因で

その要素の温度が変化するという状況で生じるものです。

従って、積層板構造などでも細長い要素はありますが、それらの温度はお互いに密接に影響

しあい、孤立していませんので、いくら細長くても劣化は生じません。

●対称モデルと熱量

左右対称な構造の中央に点発熱を設定する場合、もし1/2対称モデルとするなら、

中央の発熱量も半分にする必要があります。その理由は、1/2対称モデルが半分の熱容量

しか持っていないからです。

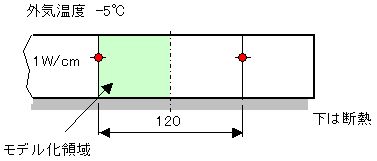

奥行き方向に埋設されたケーブルから1W/cmの発熱

があった場合、厚さ10mmの1/2対称モデルでは、この節点

の発熱量は、0.5Wとなります。

図3 対称モデルと熱量

*******************************************************************

●解析時間の設定

非定常解析において、例えば現象が10秒で飽和状態になるものを、解析時間1時間

と指定すると、解析の時間きざみ幅が長すぎて、結果は大きく振動します。

温度結果が振動している場合は、解析時間を適切に短くすれば解決できます。

●ステップ解析について

「他の解析結果を初期温度として解析を行う」という機能を使うことにより、

解析条件を変えるステップ解析が可能です。

●発熱、境界条件の時間依存について

「他の解析結果を初期温度として解析を行う」という機能を使うことにより、

解析条件を変えるステップ解析が可能です。

尚、時間依存設定は温度くん2にはありません。

●固定部からの熱移動について

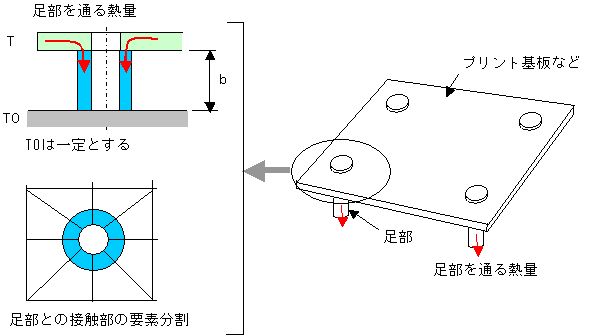

図5に示すプリント基板などの固定部からの熱移動に関し、本来は3次元となりますが、

熱伝達を応用することで、2次元で解析可能です。

固定部からの熱移動量Qは、熱伝導として次の(2)式で表されます。

Q=kA(T-T0)/b -----(2)

ここに、

k:足部の熱伝導率 、A:足部の断面積 、b:足部の長さ

T:基板温度 、T0:基礎の温度

一方、熱伝達の式は、

Q=hA(T-Ta) -----(3)

ここに、

h:熱伝達率 、A:足部の断面積

T:基板温度 、Ta:周囲気温

この2つの式を比較すれば、hをk/b、T0をTaに置き換えれば、面熱伝達で表現可能で

あることが分かります。

図5 固定部からの熱移動

*******************************************************************

●ヒートシンクの使い方

ヒートシンクは底面全体に一様な熱量Qを与えた時の底面中央での温度上昇ΔTを特性値として持つ空冷器です。

ですから、底面中央に発熱体を集中して設置する場合にはその特性値とは少し差が生じます。

このような場合、ヒートシンクの熱伝達率を別途求めておくと、そのような発熱条件でも数値解析でより正確な温度上昇を求めることができます。

<ヒートシンク熱伝達率hの求め方>

ヒートシンク特性値と同じく、底面全体に一様な熱量を与え、フィン部におおよその熱伝達率hを設定して底面中央の温度上昇ΔTを求めます。

そのようにして、ΔTが特性値になるようなhを何度かの繰り返し計算にて求めます。(熱量の合計は中央に集中して与える熱量と同じ。)

*******************************************************************

●数値解析の使い方

固体内の熱移動、即ち熱伝導だけなら数値解析だけでも実用的な解析精度で結果を予測できます。

しかし、空気への放熱(自然対流、強制対流など)があるとその熱伝達率は、表面状態、形状などにも影響

され、一般には概略値しか分かりません。(室内の自然対流1〜10W/m2℃)

そこで温度測定が必要になります。何点かの測定値を用意し、何回かの数値解析により熱伝達率を

求めます。

温度測定点は少なくても2点必要で、1点は加熱部に近い所、もう1点は加熱部から遠い所となります。最初の

解析での熱伝達率は文献などによる概略値とし、加熱部に近い所の温度が測定値になるような熱伝達率を

見つけます。その時、遠くの点の温度も測定値と同じであればそれでモデルは完成ですが、そうでない

場合は、加熱部に近い点から遠い点にかけて、熱伝達率を変えてみて、最適な値を求めます。

このように、1つのモデルを作ることは簡単ではないのですが、作ってしまえば、加熱条件、放熱条件が

少し変更となった場合には数値解析にて容易に結果が予測できます。この点がまさに数値解析のメリット

なのです。